Googleが公開している検索品質評価ガイドラインとは「Googleの出力する検索結果について、この良し悪しを評価する評価者のためのガイドライン」です。現時点での最新バージョンは2020年10月14日に発行されていて、英文で175ページにわたる超大作でもあります。

この175ページの中には…

目次

検索品質評価ガイドラインに対する大きな誤解

評価者がGoogleの出す検索結果をどのように評価すべきか、その基準が細かく説明されています。Googleはその評価のために何千人もの人を世界中に雇っていて、あらゆる検索結果において自分たちの出す結果が適切かどうかを彼らに評価してもらっているのです。

ただこの検索品質評価ガイドライン、一方でweb関係者に大きな誤解を与えている厄介なガイドラインでもあります。その誤解とは「このガイドラインに記載されている基準がGoogleのランキングファクターである」というようなものです。はっきり言っておきます。そんなことはありません。

検索品質評価者の仕事は「Googleが決定した検索順位が適切かどうかを判断する」ことであり、「個々のサイトの検索順位が妥当なものかどうかを判断する」ことではありません。数々のランキングファクターを駆使してGoogleが機械的に決定した検索順位…これが人間の目で見て公正なものかどうかを判断する基準をこのガイドラインに書いてあるだけなので、ここに書いてあることをランキングファクターのように扱うのは、はっきり言ってかなりピントがズレてしまっています。

検索品質評価者がチェックする項目

それなのに、なぜGoogleの検索品質評価ガイドラインがSEO業界で注目されるのか?その理由は…

Googleがどんなアルゴリズムを作ろうとしているのか?を知ることができる

からです。Googleは僕たち人間と同じようにwebサイトをクロールし、僕たち人間が欲しがる情報を検索上位にもってくるように、日々アルゴリズムを改良しています。でも、それが本当に僕たちのニーズに合ったものになっているかは、人間による客観的な評価を受けなければわかりません。その部分を評価するのが、外部の検索品質評価者というわけです。

では、Googleの出す検索結果に対して検索品質評価者がどこをどのようにチェックするのか?その辺は公表されていないので、はっきりしたことは誰にもわかりません。

ただ、今までのGoogleの公式アナウンスを参考に、専門家の間である程度のところまでは推測されています。これからお話することはあくまで「推測の域を出ない」ことが前提ではありますが、検索品質評価者がチェックを行なっているであろう、いくつかの具体的な項目について説明していきます…

1.検索意図

まずは検索意図。特定の検索キーワードに対するGoogleの検索結果が、一般ユーザーの検索意図に合っているものかどうかを評価するのが、検索品質評価者の仕事の1つです。

ちょっと極端な例で説明しましょう。Googleで「巨人」と入力して検索した時、どんな情報が検索上位に来ると思いますか?おそらく多くの人が「読売巨人軍」を予想するのではないでしょうか。ということは、キーワード「巨人」に対する検索意図は、読売巨人軍に関する情報となるわけです。

実際Googleで「巨人」と入力して検索すると…

予想通りになりましたね。この状態であれば、Googleのアルゴリズムはユーザーの望んでいる通りに結果を出していると言えます。

でも、機械に任せっぱなしにすると、たまにとんでもないエラーを出すこともありますよね。例えば「巨人」で検索して、この人の情報ばかり検索上位に出てきたら…

スクリーンの前で「おいっ!」とツッコミを入れたくなりませんか?こんな結果をGoogleが出すようなら、検索品質評価者がその結果にダメ出しをして、Googleにアルゴリズムを修正するように働きかけられるようになっていると考えられています。

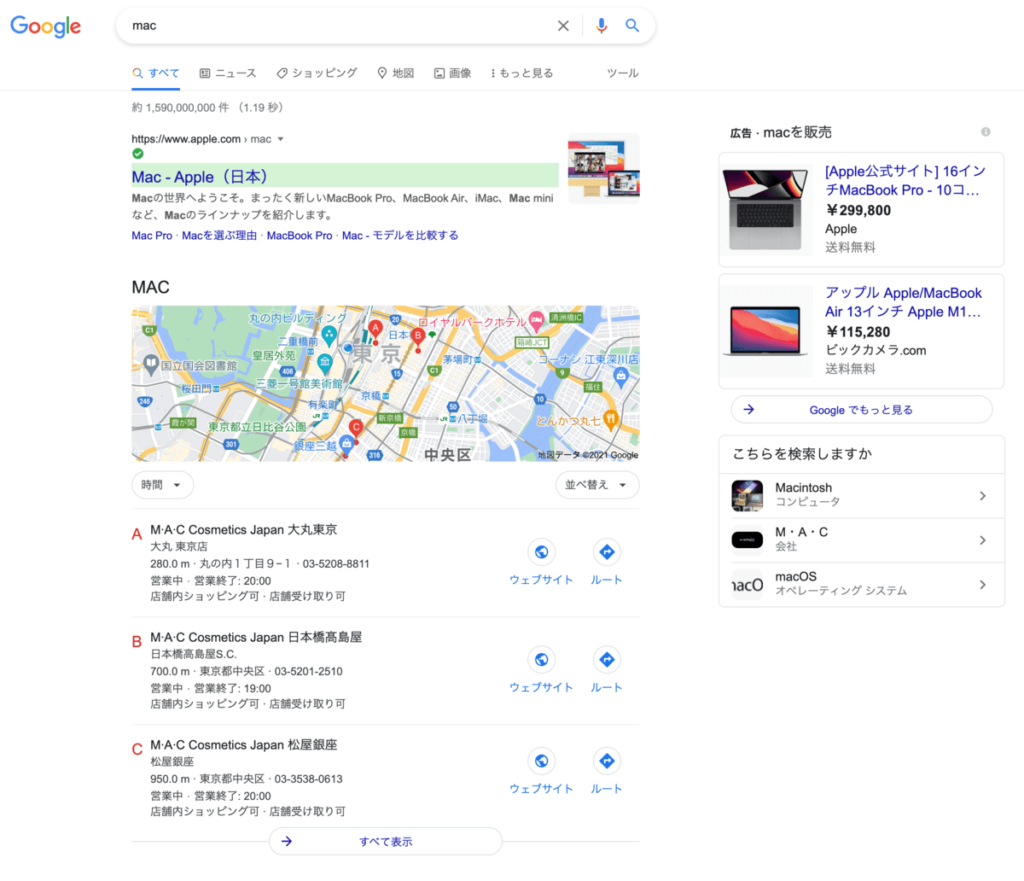

一方、ユーザーの検索意図が1つに定まらないこともあります。例えば、検索キーワードを「mac」とすると…

パソコンのMacとコスメ会社のM.A.C.の両方が検索上位に表示されます。この例のように検索意図が1つに定まらない時、ユーザーの検索意図に合うように検索結果が適切に分散されているかどうかを判断するのも、検索品質評価者の仕事です。

2.ページクオリティ(Page Quality)

ページクオリティと聞くと「コンテンツの質」を思い浮かべる人が多いと思いますが、この検索品質評価ガイドラインに書かれているページクオリティとは、コンテンツの質だけを意味するものではありません。

メインコンテンツの質は言わずもがな、そのページへのアクセスのしやすさや関連コンテンツとの連携といった部分も、Googleが考えるページクオリティに含まれます。どんなにメインコンテンツで素晴らしい内容が書いてあっても、そのページのデータが重すぎて表示するまでに時間がかかるとか、関連コンテンツ(例えば、そのコンテンツの主張を裏付ける証拠となるページ)へのアクセスが悪いとか、そんなコンテンツを低ページクオリティと評価する可能性があります。

おそらく、検索品質評価者はGoogleの検索結果に出てくる各ページを1つ1つ開いて、ページクオリティを評価する権限を与えられているのでしょう。そして「ページの表示速度が遅い」「ナビゲーションが不便」などの問題点が多いサイトに低評価を与え、その数によってGoogleがアルゴリズム改良を考慮する流れになっているのでは?と考えられています。

もちろん、コンテンツの質も評価対象。記事の内容そのものももちろん、それを誰が書いたのか?その人は信用できるのか?などもきちんと評価されます…

3.E-A-T(専門性-権威性-信頼性)

Googleの検索品質評価ガイドラインで主に議論のターゲットになっているのが、このE-A-T(専門性-権威性-信頼性)。これらが何を意味するのかはリンク先で説明しているので割愛しますが、各サイトや著者のE-A-Tを判定するのも検索品質評価者の仕事の1つです。

このE-A-Tについてのよくある誤解が「E-A-Tはランキングファクターである」というもの。これが誤解であることをきちんと説明するために、まずは「ランキングファクターとは何か?」をはっきりさせておく必要があります。

ランキングファクターとは、Googleが検索順位決定のために使用するwebサイト関連の変数と定義されます。ランキングファクターの多くは非公表なので、すべてについて言及することはできませんが、公表されているほとんどのランキングファクターについてはサイト管理者側で調整が可能です。例えば…

- コンテンツ内のキーワード

- Core Web Vitals

- 被リンク(良し悪しはともかく、被リンクを自作することは可能です)

一方のE-A-Tは、これらのいずれの要素も100%公平に変数化することは不可能です。実際、GoogleもE-A-Tの変数化はしていないと公表しています…

つまり、「E-A-Tはランキングファクターである」という主張は、2つの意味で間違っています。1つ目は、E-A-TはGoogleではなく外部の検索品質評価者が判断するものであること、2つ目は、GoogleはE-A-Tの変数化を行なっていないこと。

そうではなくて、E-A-TはGoogleの検索結果が目指す目標みたいなものです。その目標を達成するために、Googleは他のランキングファクターを調整して検索結果を日々変えている…というのが実際のところです。なので、E-A-Tを上げるために僕たちが見なければいけないのはGoogleではありません。一般ユーザーから見てE-A-Tが高いと感じられるか?ユーザーの方を向いて対策を考えていかなければなりません。

大堀 僚介(Ohori Ryosuke)

AWAI認定コピーライター

SEO contents institute認定コピーライター

何事も“超一流の専門家から学ぶ”をポリシーとしており、コピーライティング業界で世界最高の権威である全米コピーライター協会(AWAI)でライティングの基礎を習得後、SEOコピーライティングのパイオニアHeather-Lloyd Martin、コンテンツマーケティングの世界的第一人者Brian ClarkにWebコピーライティングを学ぶ。

さらにAWAIでビジネス用Webサイト作成スキルを習得、知識ゼロの状態から自社サイトSuper Clear Contentsを立ち上げる。その経験とインターネット業界の動向をふまえて、個人事業主や副業サラリーマンに向けて最新のビジネス用Webサイト構築方法を提供している。

コメントを残す